[꽃과 수필] 산의 시간을 품은 나무, 개암나무

봄의 전령처럼 산속에서 가장 먼저 소식을 전하는 나무가 있습니다. 산기슭 양지바른 곳, 마을 어귀에서 고개를 숙인 채 누군가를 기다리는 듯한 이 나무의 이름은 바로 ‘개암나무’입니다. 학명은 Corylus heterophylla, ‘다양한 잎을 가진 나무’라는 뜻을 지녔습니다. 끝이 뾰족하거나 둥근 모양, 잔잔한 톱니가 새겨진 잎들은 마치 세상을 향해 손짓하는 작은 손바닥처럼 다가옵니다.

이른 봄, 다른 나무들이 아직 잠에서 덜 깨어날 즈음, 개암나무는 잎보다 먼저 꽃을 피웁니다. 그런데 유난히 눈길을 끄는 점은 암꽃과 수꽃의 생김새가 너무도 다르다는 사실입니다. 수꽃은 누렇게 길게 늘어진 꽃차례가 주렁주렁 달려 흔들리고, 암꽃은 손톱보다도 작은 붉은색 암술대를 가지 끝에 살짝 내밀 뿐입니다. 한눈에 보기엔 꽃 같지 않은 이 다름은 결국 하나가 되어, 가을이면 고소한 ‘깨금’ 열매를 맺고 생명의 서사를 이어갑니다.

봄, 황금빛 편지를 띄우다

3월, 개암나무는 가장 먼저 산속에 황금빛 편지를 띄웁니다. 겨우내 품어 온 수꽃이삭에서 꽃가루를 흩뿌리고, 바람은 이 작은 알갱이들을 100m 넘게 날려 암꽃에게 전합니다. 수줍게 내민 암술대 위로 꽃가루가 닿는 그 순간, 40억 년 이어진 생명 진화의 역사가 또 한 줄 새겨집니다.

그 상징성 때문일까요? 국립수목원은 몇 년 전에 ‘3월의 나무’로 개암나무를 선정했습니다. 봄의 문을 여는 나무이자, 생명의 첫 서신을 띄우는 존재이기에 충분한 이름입니다.

개밤나무에서 개암나무로

우리 주변에서 흔히 만나는 개암나무, 특히 ‘난티잎개암나무’는 영어로 Asian hazel이라 불립니다. 그렇다면 이 나무의 열매, 깨금은 익숙한 ‘헤이즐넛’이 됩니다. 우리가 즐겨 마시는 ‘헤이즐넛 커피’의 향미가 이 열매에서 유래했답니다.

깨금은 밤이나 도토리처럼 단단한 껍질 속에 전분질이 들어 있는 견과류입니다. 맛은 순박하지만, 먹을거리가 귀하던 시절에는 훌륭한 간식거리였습니다. 옛사람들은 이를 ‘개밤’이라 부르다가 시간이 지나며 ‘개암’으로 불렀습니다.

가을, 지혜의 열매를 품다

가을 산은 개암나무에게 특별한 숙제를 내립니다. 9월, 포엽에 싸인 둥근 열매가 갈색으로 익어갈 무렵, 다람쥐와 청설모가 몰려듭니다. 하지만 이는 단순한 도둑질이 아닙니다. 개암나무는 이들을 통해 자신의 씨앗을 멀리 퍼뜨리는 생명의 전략을 세운 것이지요. 동물들이 깜빡 잊고 숨겨둔 열매는 시간이 흘러 땅속에서 새로운 생명을 틔웁니다. “먹어도 좋으니 대신 먼 곳에 심어다오.” 자연이 맺은 은밀한 계약입니다.

불타는 땅에서 피어난 생명

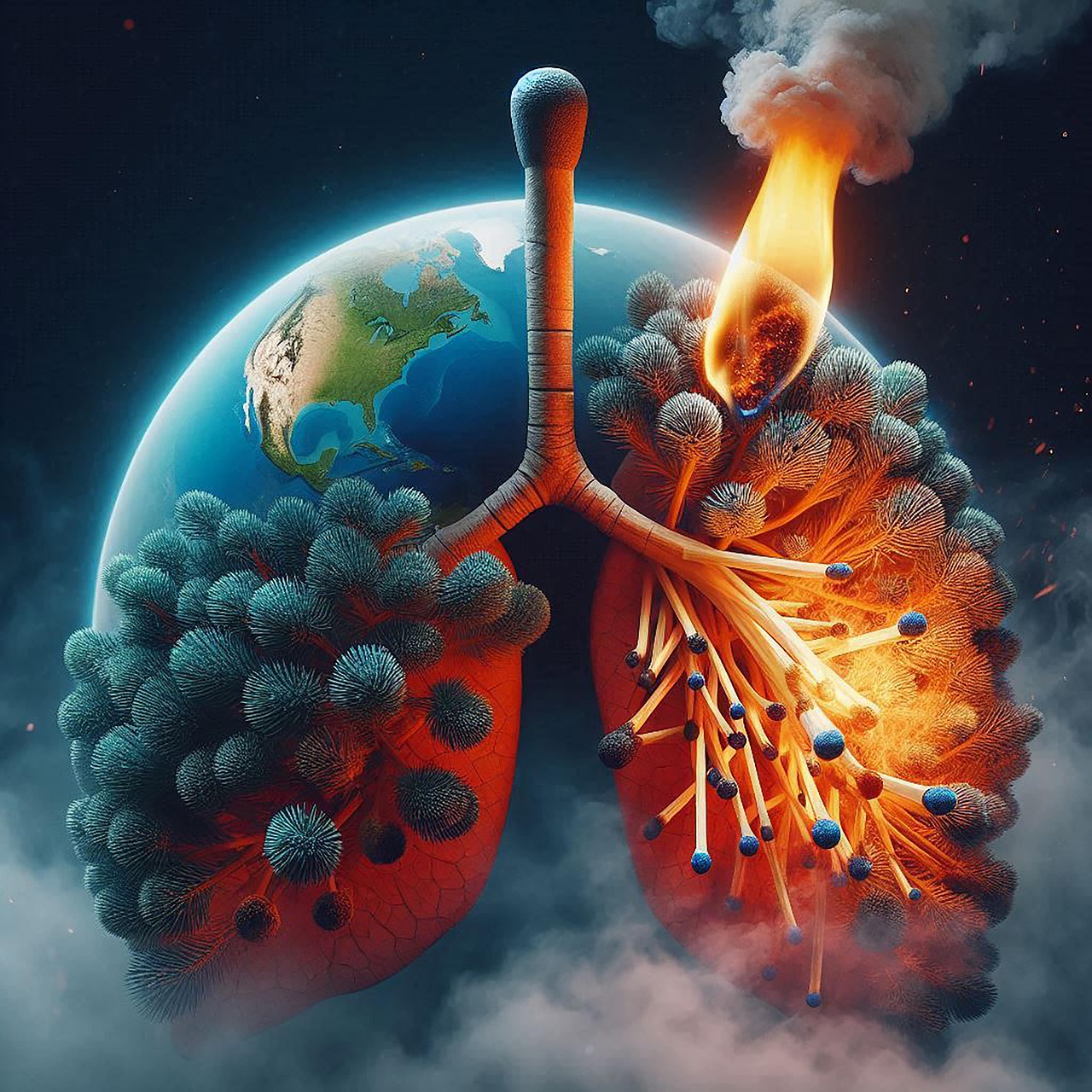

개암나무는 역경 속에서 피어나는 나무입니다. 산불로 숲이 잿더미가 되어도, 그 뿌리에서 새순이 솟아납니다. 잿빛 땅 위로 솟아나는 푸른 잎들은 마치 재앙 속에서도 희망을 외치는 철학자 같습니다. 과학자들은 개암나무가 빙하기 이후 동아시아 식물의 이동 경로를 증명하는 살아있는 증거임을 밝혀냈습니다. 잎마다 새겨진 가는 톱니는 시간이 남긴 흔적이자, 생존을 위한 지혜의 문양입니다.

오늘, 개암나무를 만나다

서양에서는 헤이즐넛이 사랑의 상징으로 초콜릿 속에 담겼지만, 우리의 개암나무는 여전히 산속에서 묵묵히 자신의 시간을 지키고 있습니다. 그 열매 하나에는 다람쥐의 이빨 자국, 할머니의 손길, 그리고 바람에 실려 온 꽃가루의 이야기가 차곡차곡 쌓여 있습니다.

개암나무는 우리에게 속삭입니다. “진정한 생명력이란 화려함이 아니라, 시간을 견디는 것”이라고.

산길을 걷다 이 나무를 만나거든 잠시 발걸음을 멈춰보세요. 당신의 그림자가 그 잎 위에 드리우는 순간, 38억 년 생명의 연대기가 조용히 넘어가는 소리를 들을 수 있을지도 모릅니다.